有機ELテレビが苦戦している。液晶テレビは昨年6月以降、販売台数が前年を上回る場面が多くみられるようになってきた。しかし有機ELテレビは、直近で前年を上回ったのは一昨年11月の1度だけ。以降大幅な前年割れが続いている。全国2300店舗の家電量販店やオンラインショップの実売データを集計するBCNランキングで明らかになった。

コロナ禍特需の反動減は、2023年の6月あたりまで続いていた。そのため液晶テレビも有機ELテレビも、販売台数の2桁割れが恒常化。しかし、23年7月頃から、液晶テレビは徐々にマイナス幅を縮め始めた。10月には100.6%と前年並みまで回復。11月には105.8%とプラス幅を広げた。この月には有機ELテレビも102.0%と、かろうじて前年を上回った。液晶テレビはそれ以降、月次販売台数が7回前年を上回り、商戦期の昨年12月には118.1%と大きな伸びを示した。一方有機ELテレビは振るわず、ほぼ毎月2桁割れの状況が続いている。特に昨年秋以降の販売減は激しく、9月に至っては51.3%と、販売台数が半減に迫る大きなマイナスを記録した。11月以降若干持ち直しの動きは見えるものの、前年比2割以上の大きな販売減が続いている。

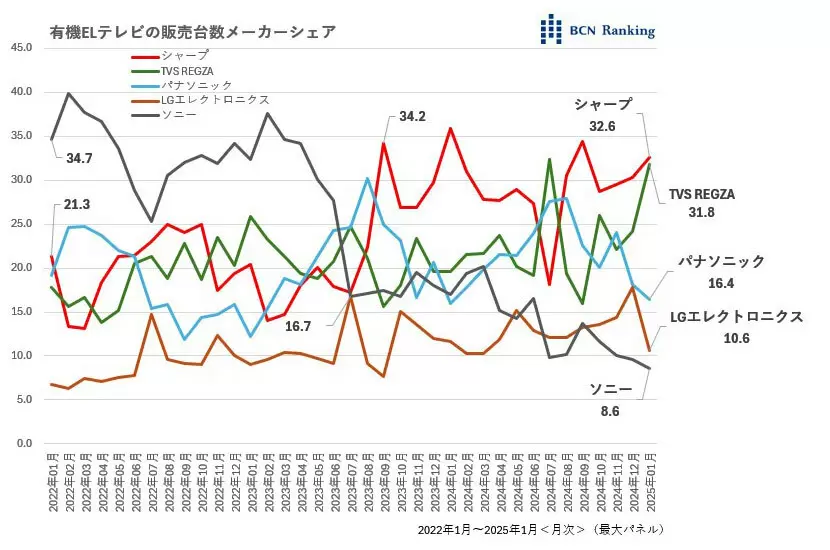

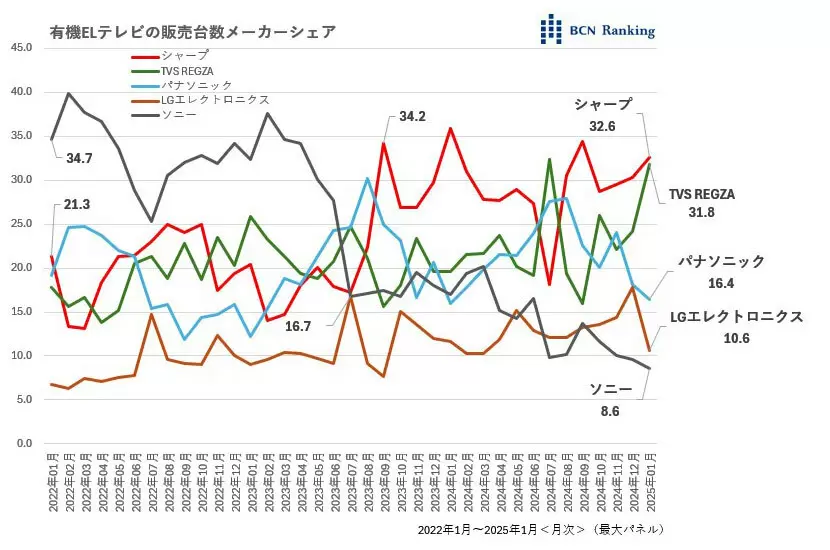

不調の一因は単価上昇に伴うソニーの低迷だ。特に23年7月、それまでおおむね30%台のシェアを維持してトップだったソニーが、16.7%まで急激にシェアを落とした。取って代わったのがシャープ。なかなか20%台を維持できず苦戦していたところから、23年9月には34.2%と急速にシェアを伸ばしてトップの座についた。シャープはこの1月も32.6%で首位を走っている。一方、かつてのトップメーカー、ソニーは8.6%にまでシェアを落とし主要5社の中では最下位に沈んだ。ソニーがシェアを失った大きな要因は平均単価(税抜き、以下同)の上昇だ。特に23年の動きが急だった。6月の22万9000円から、7月には一気に25万円台、8月には27万円台、9月には28万円台とどんどん上昇した。さらに昨年9月以降は30万円台で高止まりしている。一方シャープも徐々に単価が上昇しているものの、上げ幅は比較的僅か。そのため両社の価格差が開き、トップ交代劇に結び付いた。ソニーのテレビ全体に占める有機ELテレビの販売台数構成比も急速に縮小。それまで25~30%を占めていたが、昨年9月に8.8%と2桁割れ。以降ずっと1桁台で推移している。

有機ELテレビ不調のもう一つの要因は割高感だ。テレビの1インチ当たりの単価(税抜き、以下同)を集計したところ、この1月現在で、液晶テレビの1767円に対し、有機ELテレビは3544円。有機ELテレビは液晶テレビに比べ2.01倍のインチ単価であることが分かった。過去3年で両者の価格差が最も接近したのが22年7月の1.99倍。最も価格差が開いたのは、24年3月の2.35倍だった。液晶テレビも有機ELテレビと同じく単価は上昇傾向。しかし、インチ単価から見ると2倍の価格差は一向に縮まっていない。じわじわとインフレが進行する中で、消費者の財布のひもは固くなる。その結果、やはり割安な液晶テレビに目が行くことになっているようだ。

画質的には有機ELテレビが優れているといわれている。しかしミニLEDテレビなどの登場で、液晶テレビも高画質化が進み、有機ELテレビのお株を奪いつつある。1月現在で、テレビ全体に占める有機ELテレビの販売台数構成比は、わずか7.6%にすぎない。この現実を前に思い出されるのがプラズマテレビだ。有機ELテレビはこれから巻き返しを図り、再び勢いを取り戻すのか。あるいはプラズマテレビのように終息に向かうのか。今、分岐点に立っている。

4K化が一巡し、ほとんどのテレビが一定水準の画質に到達してしまった。目を凝らして見なければわからないほどの、僅かな画質の向上で他社と差をつけることは難しくなっている。テレビの選択基準は画質から機能へとシフトしつつある。特に、放送波「以外」のコンテンツを、いかに手軽で効率的に閲覧できるかが、テレビ購入の大きなポイントになっていくだろう。もはやパネルが液晶か有機ELかということすら、消費者には響かなくなっているのかもしれない。高画質ではあるが割高な有機ELテレビを復活させるには、この現状を打ち破る必要があるだろう。(BCN・道越一郎)

コロナ禍特需の反動減は、2023年の6月あたりまで続いていた。そのため液晶テレビも有機ELテレビも、販売台数の2桁割れが恒常化。しかし、23年7月頃から、液晶テレビは徐々にマイナス幅を縮め始めた。10月には100.6%と前年並みまで回復。11月には105.8%とプラス幅を広げた。この月には有機ELテレビも102.0%と、かろうじて前年を上回った。液晶テレビはそれ以降、月次販売台数が7回前年を上回り、商戦期の昨年12月には118.1%と大きな伸びを示した。一方有機ELテレビは振るわず、ほぼ毎月2桁割れの状況が続いている。特に昨年秋以降の販売減は激しく、9月に至っては51.3%と、販売台数が半減に迫る大きなマイナスを記録した。11月以降若干持ち直しの動きは見えるものの、前年比2割以上の大きな販売減が続いている。

不調の一因は単価上昇に伴うソニーの低迷だ。特に23年7月、それまでおおむね30%台のシェアを維持してトップだったソニーが、16.7%まで急激にシェアを落とした。取って代わったのがシャープ。なかなか20%台を維持できず苦戦していたところから、23年9月には34.2%と急速にシェアを伸ばしてトップの座についた。シャープはこの1月も32.6%で首位を走っている。一方、かつてのトップメーカー、ソニーは8.6%にまでシェアを落とし主要5社の中では最下位に沈んだ。ソニーがシェアを失った大きな要因は平均単価(税抜き、以下同)の上昇だ。特に23年の動きが急だった。6月の22万9000円から、7月には一気に25万円台、8月には27万円台、9月には28万円台とどんどん上昇した。さらに昨年9月以降は30万円台で高止まりしている。一方シャープも徐々に単価が上昇しているものの、上げ幅は比較的僅か。そのため両社の価格差が開き、トップ交代劇に結び付いた。ソニーのテレビ全体に占める有機ELテレビの販売台数構成比も急速に縮小。それまで25~30%を占めていたが、昨年9月に8.8%と2桁割れ。以降ずっと1桁台で推移している。

有機ELテレビ不調のもう一つの要因は割高感だ。テレビの1インチ当たりの単価(税抜き、以下同)を集計したところ、この1月現在で、液晶テレビの1767円に対し、有機ELテレビは3544円。有機ELテレビは液晶テレビに比べ2.01倍のインチ単価であることが分かった。過去3年で両者の価格差が最も接近したのが22年7月の1.99倍。最も価格差が開いたのは、24年3月の2.35倍だった。液晶テレビも有機ELテレビと同じく単価は上昇傾向。しかし、インチ単価から見ると2倍の価格差は一向に縮まっていない。じわじわとインフレが進行する中で、消費者の財布のひもは固くなる。その結果、やはり割安な液晶テレビに目が行くことになっているようだ。

画質的には有機ELテレビが優れているといわれている。しかしミニLEDテレビなどの登場で、液晶テレビも高画質化が進み、有機ELテレビのお株を奪いつつある。1月現在で、テレビ全体に占める有機ELテレビの販売台数構成比は、わずか7.6%にすぎない。この現実を前に思い出されるのがプラズマテレビだ。有機ELテレビはこれから巻き返しを図り、再び勢いを取り戻すのか。あるいはプラズマテレビのように終息に向かうのか。今、分岐点に立っている。

4K化が一巡し、ほとんどのテレビが一定水準の画質に到達してしまった。目を凝らして見なければわからないほどの、僅かな画質の向上で他社と差をつけることは難しくなっている。テレビの選択基準は画質から機能へとシフトしつつある。特に、放送波「以外」のコンテンツを、いかに手軽で効率的に閲覧できるかが、テレビ購入の大きなポイントになっていくだろう。もはやパネルが液晶か有機ELかということすら、消費者には響かなくなっているのかもしれない。高画質ではあるが割高な有機ELテレビを復活させるには、この現状を打ち破る必要があるだろう。(BCN・道越一郎)