アマゾンの進化に目指すべきDXの姿を学べ──アマゾンウェブサービスジャパン 長崎忠雄代表取締役社長

「デジタルニッポン再生論──ITトップが説く復活へのラストチャンス」#3

アマゾンが本屋だと思う人はもういないだろう。アマゾンが通販の会社だと思う人も、もういないかもしれない。今や、クラウドサービスの代名詞とも言えるAWS(Amazon Web Service)があるからだ。DX(Digital transformation=デジタルトランスフォーメーション)とは何か。デジタル技術を使って、ビジネスを変えなければならないことはうっすら分かる。しかし、何をどう変えればいいのか。IT業界のトップに率直に訊いて歩く連載「デジタルニッポン再生論──ITトップが説く復活へのラストチャンス」。第3回は、アマゾンウェブサービスジャパンの長崎忠雄社長だ。

アマゾンウェブサービスジャパンの

長崎忠雄代表取締役社長

なぜ単なる通販事業者に過ぎなかったアマゾンが、企業向けITインフラを担うAWSというクラウドサービスを展開するようになったのか。改めて、この素朴な質問をぶつけた。「もはやそんな質問を受けることすら、ほとんどなくなってきたが」と少々憮然としながらも長崎社長は丁寧に話してくれた。

その答えの中に今、多くの企業が取り組むべきDXの姿があった。「アマゾンは、『地球上で最もお客様を大切にする企業であること』を理念としている。急速に業容が拡大する中で、次々に生じる経営課題を解決するために、結果的に生まれたのがAWSだ」という。

2000年ごろの話だ。急速に拡大するビジネスを支えていたエンジニアは、バグフィックス、ケーブルの取り回し、メンテナンス、機器の調達と、システムの“お守り”に追われていた。必要な仕事ではあるが、「お客様への付加価値に直接結びつかないことにほとんどの時間を費やしていた」(長崎社長)。

ネット通販では、ウェブサイトそのものが店でありサービスであり、ウェブサイトを通じて得られる体験が、ビジネスそのもの、アマゾンそのものだ。顧客のためにアマゾンを進化させていくことが、アマゾンのエンジニアがやるべき仕事だった。エンジニアをシステムの“お守り”から開放する必要があったのだ。

AWSの出発点は、システムの“お守り”から自社のエンジニアを解放するところから始まったと話す

長崎社長

そのために、「必要なときに必要なシステムをワンクリックで調達できるインフラ、必要なときに必要なだけITリソースを提供できる柔軟なインフラをつくりあげた」と長崎社長。しかもネット上で。最初は、アマゾン自身の課題解決のためにアマゾンのエンジニア自身が使っていた。評判は良かった。徐々に社外の開発パートナーにも開放するようになると、彼らも喜んで使った。

利用の輪が広がり、市場性があると判断。06年、事業化に踏み切った。こうしてアマゾン自身が自らのビジネス拡大のために必要に応じて組み上げていったシステムやサービスがAWSとして結実した。エンジニアは、本質的に重要な仕事に専念し、現場と一緒になってサービス進化させ続けていった。まさに、DXの歩みそのものだ。

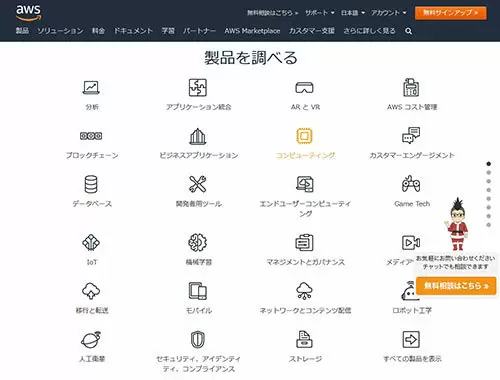

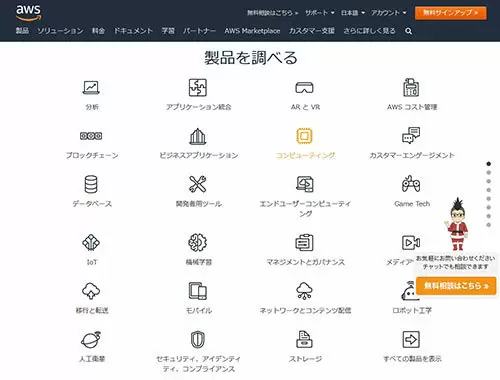

最初のサービスは、Amazon S3と呼ばれるインターネットのストレージだった。アマゾン自身が使っているのと同じものを外部にも提供した。それが今では、ウェブに加え、災害対策からビッグデータ処理、IoT、モバイルアプリ、業務アプリケーションなど、170超のさまざまなITニーズに応えられるサービスに成長した。

「190カ国以上、数100万顧客に利用いただいている。考えられる、ありとあらゆるワークロードがAWS上で稼働している」と長崎社長は胸を張る。AWSの強みは、なんと言っても実績、幅広い使用事例だ。

今度はこれが、AWS利用企業のDXを進める際の武器になっていく。「従来のやり方だと、時間も金もかかる。新しいシステム構築に2年も3年もかけていられない。お客様に新しい付加価値をどれだけ素速く提供できるかが勝負」。これができるようになったのも、インターネットとAWSのようなクラウドテクノロジーの進化のおかげだ。

AWSが提供するサービスは多岐にわたる。

最新のテクノロジーをすぐに使い始めることができるのが最大のメリットだ

「例えばコールセンター。数多くの回線が必要で、従来ならPBXを中心とした大きな初期投資が必須だった。これら全てをクラウド上のAWSで実現できる。安く・スピーディに構築でき、規模の拡大・縮小も思いのまま。とても引き合いの多い人気のサービスだ」という。

サービス名は、「Amazon Connect(アマゾンコネクト)」。琉球銀行でも導入されている。しかし導入を主導したのは同行を定年退職後に嘱託社員として再雇用された人物。ITに明るくプログラミングの覚えもあったが、エンジニアではなかったという。それでも、わずか数週間でコールセンターのシステムを構築してしまった。

長崎社長は、「5年前、10年前はプロに頼まなければできなかった。しかし、クラウドの進化で、やりたいことが自社でできる。社内に1人でも2人でもちょっと好奇心を持った人がいれば、すぐに触れるテクノロジーが目の前にある。まずは試せる環境がある。この力は大きい」と話す。こうした環境は、DXを強力に推進する力になる。

しかしシステムだけでは、ビジネスを変革することはできない。ビジネスそのものの知見も不可欠だ。「DXのように、ビジネスを変革していくにはまず、社内にビジネスとシステムの専門家を集めた混合チームをつくることを強くすすめている」(長崎社長)。アマゾンでは、これをCOE(Center Of Excellence)チームと呼ぶ。テクノロジーとビジネスに精通したチーム。彼らがDXのエンジンになる。

DX推進に極めて有効なクラウドサービスだが、リスクもある。この8月に起きたAWSの大規模障害では、キャッシュレス決済の「PayPay」、スマートフォン(スマホ)ニュースアプリの「SmartNews」、SNSの「mixi」、スマホゲームの「パズドラ」ユニクロのウェブサイトなど、AWSを使った日本の数多くのサービスが大きな影響を受けた。原因は、東京にあるAWSのデータセンターで発生した障害。およそ10時間にわたって影響が続いた。

長崎社長は、「多くの皆様にご迷惑をおかけした。申し訳なかったという気持ちで一杯だ。信頼性の高いクラウドサービスを提供するのは当然の責務。今後あのような障害が起きないよう、着実に手は打っていく。ただし、今後も障害が起きないとは言い切れない。お客様側でも高い耐障害性を保つためのアーキテクチャを実現していただくよう、我々からも提案していく」と話した。

夏に起きた大規模障害の再発防止策は打っている。

しかしお客様にも障害に対する備えを呼びかけていくと話す長崎社長

とはいえ、直接ビジネスに貢献しない「システムの管理運用という無駄な作業」から開放されるメリットは計り知れない。リスクをしっかり管理しながら「ワンクリック、ツークリックですぐにAI、IoTが使えるようになる」恩恵を活用しない手はないだろう。

そこで忘れてはならないのは、やはりビジネスそのものの在り方だ。いったい、何を実現するのか、したいのか。その方向性とコンセプトが明確であればあるほど、DXの進化は早い。危機感がなければ歩みは鈍い。システム構築のずっと以前に、ビジネスの手法そのものを再構築するという強烈な意欲が、DXには不可欠だ。(BCN・道越一郎)

アマゾンが本屋だと思う人はもういないだろう。アマゾンが通販の会社だと思う人も、もういないかもしれない。今や、クラウドサービスの代名詞とも言えるAWS(Amazon Web Service)があるからだ。DX(Digital transformation=デジタルトランスフォーメーション)とは何か。デジタル技術を使って、ビジネスを変えなければならないことはうっすら分かる。しかし、何をどう変えればいいのか。IT業界のトップに率直に訊いて歩く連載「デジタルニッポン再生論──ITトップが説く復活へのラストチャンス」。第3回は、アマゾンウェブサービスジャパンの長崎忠雄社長だ。

長崎忠雄代表取締役社長

なぜ単なる通販事業者に過ぎなかったアマゾンが、企業向けITインフラを担うAWSというクラウドサービスを展開するようになったのか。改めて、この素朴な質問をぶつけた。「もはやそんな質問を受けることすら、ほとんどなくなってきたが」と少々憮然としながらも長崎社長は丁寧に話してくれた。

その答えの中に今、多くの企業が取り組むべきDXの姿があった。「アマゾンは、『地球上で最もお客様を大切にする企業であること』を理念としている。急速に業容が拡大する中で、次々に生じる経営課題を解決するために、結果的に生まれたのがAWSだ」という。

2000年ごろの話だ。急速に拡大するビジネスを支えていたエンジニアは、バグフィックス、ケーブルの取り回し、メンテナンス、機器の調達と、システムの“お守り”に追われていた。必要な仕事ではあるが、「お客様への付加価値に直接結びつかないことにほとんどの時間を費やしていた」(長崎社長)。

ネット通販では、ウェブサイトそのものが店でありサービスであり、ウェブサイトを通じて得られる体験が、ビジネスそのもの、アマゾンそのものだ。顧客のためにアマゾンを進化させていくことが、アマゾンのエンジニアがやるべき仕事だった。エンジニアをシステムの“お守り”から開放する必要があったのだ。

長崎社長

そのために、「必要なときに必要なシステムをワンクリックで調達できるインフラ、必要なときに必要なだけITリソースを提供できる柔軟なインフラをつくりあげた」と長崎社長。しかもネット上で。最初は、アマゾン自身の課題解決のためにアマゾンのエンジニア自身が使っていた。評判は良かった。徐々に社外の開発パートナーにも開放するようになると、彼らも喜んで使った。

利用の輪が広がり、市場性があると判断。06年、事業化に踏み切った。こうしてアマゾン自身が自らのビジネス拡大のために必要に応じて組み上げていったシステムやサービスがAWSとして結実した。エンジニアは、本質的に重要な仕事に専念し、現場と一緒になってサービス進化させ続けていった。まさに、DXの歩みそのものだ。

最初のサービスは、Amazon S3と呼ばれるインターネットのストレージだった。アマゾン自身が使っているのと同じものを外部にも提供した。それが今では、ウェブに加え、災害対策からビッグデータ処理、IoT、モバイルアプリ、業務アプリケーションなど、170超のさまざまなITニーズに応えられるサービスに成長した。

「190カ国以上、数100万顧客に利用いただいている。考えられる、ありとあらゆるワークロードがAWS上で稼働している」と長崎社長は胸を張る。AWSの強みは、なんと言っても実績、幅広い使用事例だ。

今度はこれが、AWS利用企業のDXを進める際の武器になっていく。「従来のやり方だと、時間も金もかかる。新しいシステム構築に2年も3年もかけていられない。お客様に新しい付加価値をどれだけ素速く提供できるかが勝負」。これができるようになったのも、インターネットとAWSのようなクラウドテクノロジーの進化のおかげだ。

最新のテクノロジーをすぐに使い始めることができるのが最大のメリットだ

「例えばコールセンター。数多くの回線が必要で、従来ならPBXを中心とした大きな初期投資が必須だった。これら全てをクラウド上のAWSで実現できる。安く・スピーディに構築でき、規模の拡大・縮小も思いのまま。とても引き合いの多い人気のサービスだ」という。

サービス名は、「Amazon Connect(アマゾンコネクト)」。琉球銀行でも導入されている。しかし導入を主導したのは同行を定年退職後に嘱託社員として再雇用された人物。ITに明るくプログラミングの覚えもあったが、エンジニアではなかったという。それでも、わずか数週間でコールセンターのシステムを構築してしまった。

長崎社長は、「5年前、10年前はプロに頼まなければできなかった。しかし、クラウドの進化で、やりたいことが自社でできる。社内に1人でも2人でもちょっと好奇心を持った人がいれば、すぐに触れるテクノロジーが目の前にある。まずは試せる環境がある。この力は大きい」と話す。こうした環境は、DXを強力に推進する力になる。

しかしシステムだけでは、ビジネスを変革することはできない。ビジネスそのものの知見も不可欠だ。「DXのように、ビジネスを変革していくにはまず、社内にビジネスとシステムの専門家を集めた混合チームをつくることを強くすすめている」(長崎社長)。アマゾンでは、これをCOE(Center Of Excellence)チームと呼ぶ。テクノロジーとビジネスに精通したチーム。彼らがDXのエンジンになる。

DX推進に極めて有効なクラウドサービスだが、リスクもある。この8月に起きたAWSの大規模障害では、キャッシュレス決済の「PayPay」、スマートフォン(スマホ)ニュースアプリの「SmartNews」、SNSの「mixi」、スマホゲームの「パズドラ」ユニクロのウェブサイトなど、AWSを使った日本の数多くのサービスが大きな影響を受けた。原因は、東京にあるAWSのデータセンターで発生した障害。およそ10時間にわたって影響が続いた。

長崎社長は、「多くの皆様にご迷惑をおかけした。申し訳なかったという気持ちで一杯だ。信頼性の高いクラウドサービスを提供するのは当然の責務。今後あのような障害が起きないよう、着実に手は打っていく。ただし、今後も障害が起きないとは言い切れない。お客様側でも高い耐障害性を保つためのアーキテクチャを実現していただくよう、我々からも提案していく」と話した。

しかしお客様にも障害に対する備えを呼びかけていくと話す長崎社長

とはいえ、直接ビジネスに貢献しない「システムの管理運用という無駄な作業」から開放されるメリットは計り知れない。リスクをしっかり管理しながら「ワンクリック、ツークリックですぐにAI、IoTが使えるようになる」恩恵を活用しない手はないだろう。

そこで忘れてはならないのは、やはりビジネスそのものの在り方だ。いったい、何を実現するのか、したいのか。その方向性とコンセプトが明確であればあるほど、DXの進化は早い。危機感がなければ歩みは鈍い。システム構築のずっと以前に、ビジネスの手法そのものを再構築するという強烈な意欲が、DXには不可欠だ。(BCN・道越一郎)