旧来のビジネスモデルをリセットし21世紀型のメディアの仕組みを構築する――第212回(上)

藤村厚夫

スマートニュース 執行役員 メディア事業開発担当

構成・文/小林茂樹

撮影/松嶋優子

週刊BCN 2018年6月25日付 vol.1732掲載

今年1月、SmartNewsにBCN RETAILの記事が取り上げられた。それをきっかけにアクセス数が急上昇したのだが、不覚にも藤村さんが同社に在籍されていることを知らなかった。ならば、久しぶりにデジタルメディアの“論客”にお会いして、情報産業の今とこれからについてお話をうかがいたいと思った。自由で明るい雰囲気につつまれたオフィスで聞いた藤村さんの言葉は、とても論理的でありながらメディアに対する深い思いを感じさせるものだった。(本紙主幹・奥田喜久男)

2018.4.4/東京都渋谷区のスマートニュース本社にて

創業会長を辞してあえてリスタートした理由

奥田 藤村さんとは古くからおつき合いいただいています。これまでいろいろなメディアに関わった後、ニュースアプリのスマートニュースにたどり着かれました。まずは、その経緯を教えてください。藤村 私はスマートニュースの創業者ではありませんが、創業の翌年、2013年4月に社員としては4人目のメンバーとして入社しました。会社としては、まだ落ち着いていない時期でしたね。

奥田 その前は、自ら創業したアイティメディアの会長を務めておられましたね。

藤村 はい、インターネット専業のメディア企業ですが、上場も果たし、一時期、「これでおれも上がりかな」みたいな気持ちになったこともありました。奥田さんも、そんな気分になったことあるでしょう(笑)。

奥田 いやいや、ふっふっふっ……(笑)。

藤村 ところが、慢心していた自分に冷や水を浴びせた出来事に出くわしたのです。一つは上場直後の08年に起きたリーマン・ショックです。インターネットメディアが、実体経済の“変調”に巻き込まれるはずはないと考えていたのですが、突然の景気後退でたいへんな赤字に陥り、それから数年間、辛酸をなめることに……。

奥田 たしかに、あれにはひどい目に遭わされました。そのほかにもショックが?

藤村 もう一つのショックは、「今思うと」という後付け的な要素もあるのですが、07年にアップルがiPhoneを発表したことです。最初は何だろうと思ってみていたのですが、そこからグングン伸びて、奥田さんのような方でさえ持ち歩くデバイスになった(笑)。

奥田 何かおっしゃいました?(笑)

藤村 iPhoneは、まさに人々の生活を変えるようなインパクトをもたらしました。このデバイスには、一つや二つのメディアではなく、メディア全体を揺るがすような力があるということを、この時期にじわじわと感じたんです。

こうした変化を目の当たりにして、それまでの自分のキャリアで「極めた」といった気分には、まったく根拠がなかったのだと気づきました。

奥田 なるほど。ご自身の内面にも大きな変化が起こったわけですね。

藤村 それまでは旧来の、つまり20世紀のメディア産業の方法論を色濃く引きずっていたので、本格的に21世紀のメディアの仕組みをつくらなければいけないと考えたのです。

新しいメディア産業のエコシステムを構築する

奥田 まさに新しい挑戦ですね。藤村 ゼロからやり直すくらいの覚悟が必要だと考えて、11年にはアイティメディアの経営から手を引きました。もう一度、スタートアップから始めて新しい21世紀型のメディアの芽をつくろうと考えて、その準備をしているときに出会ったのがスマートニュース創業者の一人、鈴木健だったのです。

奥田 そこに新しい芽をみつけた、と……。

藤村 20世紀のメディア産業は、コンテンツをつくって、自社のウェブサイトにそれを流し込んで、広告営業のセクションがとってきた広告を貼りつけて収益を上げるビジネスモデルでした。そうしたやり方が自分に染みついていたので、スマートニュースのようなビジネスの仕組みには、ある種の衝撃を受けました。

奥田 具体的には、どのような仕組みだったのですか。

藤村 まず、自分たちではコンテンツをつくらないという点が従来のメディアの方法論と大きく異なっており、創業当時は営業組織もありませんでした。在籍しているのは優秀なエンジニアが数人、というのが仕組みといえば仕組みです。鈴木と話をするなかで、今後の可能性について自分が漠然と考えていたことと重なり合う部分があったので、それなりにお互いの理屈は合うなと感じました。

奥田 21世紀型の仕組みが見えてきたわけですね。

藤村 ところが、スマートニュースは、報道機関や出版社などの既存メディアがつくっているコンテンツを組み合わせて、消費者が望む形にして届けるというビジネスモデルなので、既存のメディアから総スカンを食らってしまいました。消費者からは「こういうものがほしかった」と支持される一方で、メディアとどう折衝し、了承してもらうかという課題が残ります。私は、かつてメディア側に立っていたこともあるので、両者の視点に立つことができました。そこで、メディアとの折衝や交渉の部分でスマートニュースを手伝うことにしたのです。

奥田 藤村さんが考える21世紀のメディア、あるいはメディア企業の概念はどのようなものなのですか。

藤村 新しいメディアといっても、機械が勝手につくり上げるようなイージーなものを考えているわけではありません。ただしコンテンツというものは、紙に印刷されれば紙面を構成するし、インターネットに載せようとすればHTMLという形式で表現されます。このように、コンテンツはいろいろなものになり得る情報の単位であるわけです。印刷、ウェブサイト、映像、音声など、その表現方法は多様ですが、今後はそうした多様な仕組みに適用できるようなコンテンツのつくり方と流通のさせ方、その組み合わせを実現するのがメディア企業の役割になるだろうと考えています。

奥田 新しいメディアの姿を形づくるのには、新しいコンセプトが不可欠になるということですね。

藤村 スマートニュースは消費者のためのものであり、気持ちよく指でめくっていけば、おもしろい情報、欲しかった情報がいろいろと手に入ります。私が言うような難しい理屈を表に出す必要はまったくないのですが、そういうものをつくると同時に、コンテンツを提供する報道機関や出版社に対して新しいモデルを提示できなければ、エコシステムとして成り立たないだろうと思います。

奥田 そこに、エコシステムの概念が出てくるのですね。

藤村 メディア産業のエコシステムは、有益なコンテンツを享受したい人に対して的確にそれを届け、そのことによって生じる対価や収益で再生産を可能にする仕組みといえます。この仕組みをどのように構築し、変えていけばいいか、かつてメディア企業を経営した経験をもつ私が考え続けなければいけない命題だと思います。

奥田 コンテンツをつくる側のことも、考えなければならないということですね。

藤村 そうですね。コンテンツを生み出す人とそれを享受する人との間によい関係をつくり、それを維持していくことがメディア産業のエコシステムに欠かすことはできないでしょう。一方が極端に優位な状況になれば、サービスの提供を続けていくことができなくなってしまいます。

(つづく)

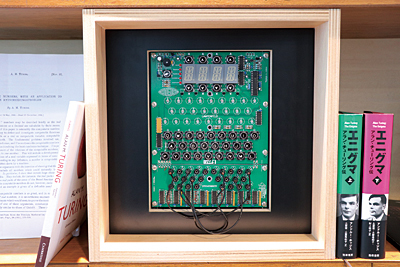

第二次世界大戦中、ドイツが活用した暗号・復号機「エニグマ」

大戦中、英国の数学者チューリングらは、ナチスドイツの暗号を解読するための極秘プロジェクトに携わった。藤村さんが英国を訪れた際、ドイツが活用した「エニグマ」のキットを入手。スマートニュースの若手メンバーが苦労して完成させた。同社オフィスに設けられた、チューリングの本棚の部屋に展示されている。

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

Profile

藤村厚夫

(ふじむら あつお)

1954年、東京都日野市生まれ。78年、法政大学経済学部卒業。90年代にアスキー(現KADOKAWA)で月刊誌編集長、ロータス(現日本IBM)でマーケティング責任者を務め、2000年にアットマーク・アイティを起業。その後、合併を経てアイティメディア代表取締役会長。13年4月より現職。現在は、数多くのメディアパートナーとの折衝を担当。並行して、個人ブロガーとして、デジタルメディアの将来像設計を中心主題に据えた執筆および講演活動を継続している。趣味は、野球観戦および自らプレーすること。