撮りたいものはみんな撮れ「それがパンクだ」――第150回(上)

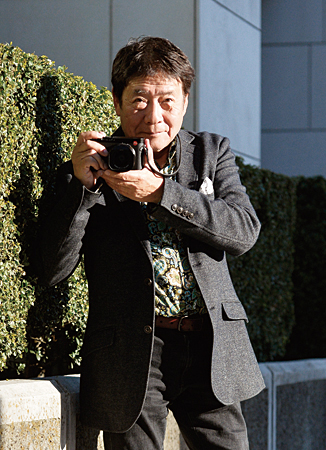

写真家 ハービー・山口

構成・文/浅井美江

撮影/大星直輝

週刊BCN 2015年12月14日号 vol.1608掲載

対談して感じたのは、ハービーさんの静かな「優しさ」だ。その優しさのもととなる「強さ」は、ハービーさんが「孤独と絶望の時代」と呼ぶ、少年から青年にかけての時間にあると思う。想像を絶するほど切ないその時間は、カメラに出会った時を境にネガがポジに反転する如く、ハービーさんの力になり、魅力となっていく。人生を積み上げるということは、こんなにもすばらしいものなのか。ハービーさんに教えていただいた。(本紙主幹・奥田喜久男)

心に響く人生の匠たち

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

株式会社BCN 会長 奥田喜久男

<1000分の第150回(上)>

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

人を撮るコツは“人あたり”

奥田 (寺山修司さんの写真をみながら)これを撮影されたのはおいくつの時ですか。ハービー 23歳の時です。寺山さんがスコットランドのエジンバラで映画祭に出演されていて、ロンドンにいた僕に、コーディネータの人が「一緒に来ない?」と誘ってくれて。当初は、寺山さんは僕のことを認めてくれなくて、拒絶されました。「原稿を書いてる時にシャッター切られると気になって書けないからやめてくれない」って。

奥田 それでどうされたんですか。

ハービー ああ、失礼しました。とかいってやめるんですが、またそばでぶらぶらしているうちに撮るものですから、こいつはしょうがないなあ、まあいいかと。それ以後、海外公演の時は必ず撮らせてもらえるようになって、最後には、僕にだけ笑顔を撮らせてくれましたね。

奥田 それはどういうことでしょう。

ハービー 寺山さんの写真って、名だたる写真家が撮っていらして、それぞれすばらしい写真なんですが、僕には素顔をみせてくれたみたいで。

奥田 みせる素顔ってあるんですか。それはハービーさんを認めているということでしょうか。

ハービー 寺山さんが亡くなってから、奥さまの九條今日子さんとトークショーをした時、聞いたことがあるんです。「なんで僕にだけ、ああやって素顔を撮らせてくれたんでしょう」って。そうしたら、「寺山は青森から東京の早稲田大学に来た時に、田舎者が東京に来たという劣等感がすごく強かった。だから、1975年にロンドンでハービーさんに会った時、こいつはきっと日本人としての劣等感をもちながら、頑張っているんだろうなって、自分と重ね合わせていたんじゃないかしら」と話してくれました。

奥田 そういう思いが寺山さんにあったんですね。

ハービー もう一つは、僕がロンドンで劇団員をやっていたこともあったのかもしれません。ただのカメラマンじゃなくて……。福山雅治さんとかもそうなんですが、彼らがどれだけ安心しきった表情を僕にみせるかというのは、写すほうがもっているものもあると思います。

奥田 それはつくらないということですね。

ハービー よく学生にいうんですが、写真家は、被写体を観察しているように思うけど、被写体はもっとわれわれを観察しているからね、と。お互いに観察し合って、どこまで撮らせるか、撮らせてもらえるか、そのあたりは写真家としてのテクニックというより、人間的なテクニック、処世術、アプローチ力、相手を安心させる人柄……、そういうものが要求されると思います。

崖っぷちで出会った写真

奥田 結局は人柄ということですか。ハービー うーん。人柄というか、人あたりかな。例えば、猫を撮るカメラマンは、猫あたりがいいわけです。僕なんか近づくと猫は逃げるけど、岩合光昭さんとか、よくあんな自然に近い生態を撮ることができると思いますね。

奥田 岩合さんは、猫が好きだから猫が逃げない。ではハービーさんは、人が好きということですねぇ。

ハービー そうだと思います。十代の頃から、最も美しいのは人間の表情だと思っています。

奥田 十代の頃のお話を聞かせてもらえますか。

ハービー 僕、満2か月でカリエスという病気にかかって、中学、高校くらいまでずっとコルセットをしていて、体育がまったくできなかったんですよ。

奥田 何かの記事で、すごくいじめられたということを読んだことがあります。

ハービー 肉体的にぼこぼこにされるということはなかったけど、精神的にボイコットされていました。クラスのみんなとも一緒になれないし、先生も何だかこんな子がいて面倒だなぁと……。僕に対する先生の笑顔というのはみたことがありませんでした。

奥田 特別な学級にいらしたんですか。

ハービー 普通クラスだったんです。親としては普通のクラスに通わせたかったんでしょう。

奥田 先生までもそうだったら、辛かったですね。

ハービー 孤独と絶望しかない少年時代でした。健康だった記憶がないんです。生まれながらにして病気を背負っている。中学2年で写真を始めたんですが、その時のテーマが、“いじめる子がもう少し優しくなるような力をもった写真を撮りたい”でした。病気でもいじめないで一緒にやろうよ、という心になってくれればいいなと思って。

人が恋しかったんです

奥田 いじめられても卑屈にはならなかったんですね。ハービー ならなかったです。よく「仕返しとかしなかったのか」と聞かれるんですが、僕の辞書には仕返しという言葉はなかったです。子どもだからしょうがないんですよ。悪気がなくても、つい弱いものをいじめる。辛く当たる。いじめられる側としては、思いつめれば死を選んでしまう子もいるわけです。僕はその崖っぷちの時に、友達が写真部に誘ってくれて写真に出会いました。

奥田 生還できたわけですね。

ハービー そうです。最初は音楽に興味があったんです。小学生の時に、JR大森駅で中高生のブラスバンドの演奏を聴いて、心をこんなに弾ませてくれる音楽ってすごいなと。ぼんやりしていた心が、マーチングバンドを聴くと晴れやかになった。音楽の力ってすごいと思いました。

奥田 でも音楽部ではなく、写真部に入られた。

ハービー 少しだけ音楽部に入ったんですが、身体が辛くて。でも写真だったら個人プレーなんで、身体の調子のいい時にやればいいかなと思って。それから写真にとりつかれたんです。僕が聴いたブラスバンドのように、人の心を踊らさせる写真を撮りたいと思ってました。いじめられていたけど、人は嫌いにならなかった。人が恋しかったんです。だから、みんなと一緒に遊びたい、でも現実は遊べません。だからカメラのなかで友達になっていたんですね。

奥田 カメラのなかで友達と遊ぶ。そういう遊び方があるんですね。

ハービー ファインダーのなかで恋もしました。その子は健康的で勉強ができる子が好きで、僕のことなんか絶対に好きにならない。でも、ファインダーのなかで恋ができた。その子の一番いい表情を撮ることで、救われました。だから、僕の写真をみて「人間っていいな」と感じてもらえるようになりたいと思っています。(つづく)

取材時に持参された愛用のライカ

32歳の時、ロンドンで初めてライカを買われたというハービーさん。以来、長きに渡り幾台ものライカを愛用されているという。取材時、多くの作品とともに、愛用のライカがハービーさんに寄り添っていた。Profile

ハービー・山口

(はーびー・やまぐち) 1950年、東京都生まれ。中学2年で写真部入部。大学卒業後、1973年ロンドンに渡り、10年間を過ごす。折からのパンクロック、ニューウェーブのムーブメントに遭遇、ロンドンの最もエキサイティングな時代を体験。帰国後は、福山雅治など国内アーティストとのコラボレーションをしながら、常に市井の人々にカメラを向け続けている。写真発表のかたわら、エッセイ執筆、ラジオ・テレビのパーソナリティー、作詞家としても活躍。2011年度日本写真協会賞作家賞受賞。大阪芸術大学客員教授・九州産業大学客員教授。