原点は「つくりたい」という気持ち。それが人々の共感を呼び起こす――第133回(上)

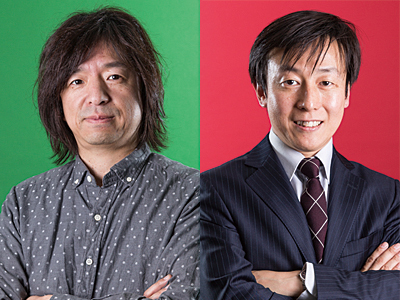

クリプトン・フューチャー・メディア 代表取締役 伊藤博之×サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久

構成・文/小林茂樹

撮影/津島隆雄

週刊BCN 2015年04月06日号 vol.1574掲載

世界中のクリエーターによる巨大なムーブメントをもたらした「初音ミク」の生みの親、クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤社長と、グループウェアの雄、サイボウズの青野社長。手がけるソフトウェアのジャンルは異なるが、ものづくりへの熱い思い、そして次代のIT技術者育成に力を尽くされている点は共通している。実はこの鼎談の場が初対面。果たしてお二人の間にどのような化学反応が起こるのか、ワクワクしながら開始の時を待った。(本紙主幹・奥田喜久男)

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。

創業経営者になったロック少年とパソコン少年

奥田 今日は伊藤さんと青野さんが主役ですので、私は合いの手しか入れません。お二方とも、スイッチが入れば自動的にしゃべっていただけると思うので(笑)。青野 のっけから言うのも何ですが、私は伊藤さんとは違って、エンタテインメント系は苦手なんです。

伊藤 実は私もダメなんですよ。今までアニメやゲームにあまり触れてこなかった。

青野 えっ、そうなんですか? 意外ですね。では、青春時代はどんなことに関心があったんですか。

伊藤 音や音楽ですね。レッド・ツェッペリンなどのハードロックが好きでした。ただ、私の生まれた場所は本当に田舎の酪農地帯で、FMラジオの電波すらあまり届かない。そんな環境で、かすかなラジオの音を聴くのが楽しみだったんです。

青野 ロック少年から現在に至る経緯は?

伊藤 もともと私は技術屋でも音楽屋でもなくて、最初は公務員でした。配属されたのは北海道大学の研究室で、学者ではなく職員として働いていました。でも、その研究室には、普通の職員でも論文を書いたりする雰囲気があって、私の前任者と後任者は博士号を取って大学の先生になっています。仕事は科学研究費補助金の申請と学生の実験補助くらいしかなくて、勉強する時間がたくさんある。ヒマだから論文を読むという感じでしょうか(笑)。

それをいいことに、研究室にオーディオ関係に強い富士通のコンピュータ「FM-77」があったので、それで音楽をつくっていたんです。1988~89年頃、コンピュータ・ミュージックが出始めた時期ですね。それがきっかけになって、95年に現在の会社を創業したんです。青野さんは、なぜ起業されたのですか。

青野 私はいわゆるパソコン少年でした。中学生の頃にMSXパソコンを買って、プログラミングを始めたのが最初です。大学までそのままコンピュータに打ち込んでいたのですが、大学に入ると、周囲には自分よりずっとレベルの高いプログラムを書くやつがいっぱいいて、才能に限界を感じたんですね。それで、卒業後は大企業でらくをしようと(笑)、94年に松下電工(現パナソニック)に入ったんです。

ところが当時の勤務先には、まだコンピュータを使いこなせない人やワープロ専用機を使っている人がいて、その状況にどこか違和感を覚えたんですね。ちょうどインターネットの技術が出てきた頃で、「これで世の中は変わる」と思い、気づいたら技術者3人で会社をつくっていたわけです。それが97年。アメリカではネットスケープなど、IPO(株式公開)する企業が相次いで、ネットバブル前夜の雰囲気でした。そういった企業への憧れもあったんでしょうね。「オレも一発やってやるぜ」みたいな勘違いをして(笑)。

奥田 伊藤さんは2007年に「初音ミク」をリリースして、それが一大ムーブメントになるわけですが、それまでにはどんな経緯があったのですか。

伊藤 趣味で音楽をやっていたので、家の中はシンセサイザーだらけでした。公務員時代から、自分でつくった音源を広められないかと考えていたのですが、ある日、本屋さんで見つけたアメリカの『Keyboard』という雑誌の後ろのほうに、個人広告のスペースがあることに気づきました。広告料は50ドルほどで、試しに出稿してみたのですが、アメリカの雑誌は世界中に流通しているので、ヨーロッパやアジアの人からも「買いたい」という連絡が来たんです。まだインターネットがなかった時代なので、連絡は電子メールではなくエアメール。音源データを発送するときには、フロッピーディスクにデータを入れてエアメールで送りました。売れたというほどではありませんが、広告費くらいは回収できた感じですね。

青野 その音源はいくらで販売したんですか。

伊藤 フロッピー1枚で5ドルほどでした。原材料のフロッピーそのものはだいぶ安くなってきていて、1枚50セントくらい。商売にはならなかったんですが、世界中の人たちと接点をもつことができておもしろかったですね。

ニッチな「音」のマーケットを広げる

青野 音楽ではなくて、音を売るんですね。伊藤 効果音やさまざまな楽器のフレーズ、つまり音楽をつくるパーツです。プロのクリエーターはそれを多用して曲をつくっています。

青野 それが初音ミクのスタートですね。

伊藤 でも、それまでに紆余曲折があるんです。クリエーター以外の普通の人は、音を買うという発想がないし、買う理由もない。だから、音を売る商売ではマーケットに限界があります。そこで、音を売るだけではなく音を使ったビジネスを発想して、そこから何かを展開していかなければいけないと考えました。そんなとき、急速に普及してきたのが携帯電話です。その着メロのチップの中には、メロディだけでなく、例えばウグイスが「ホーホケキョ」と鳴く音をデータとして取り込むことができます。「これだ!」と思いました。ここにうちの音を入れれば売れるよね、と。

青野 販売対象が一気に広がったわけですね。

伊藤 対象は何千万人という単位になりました。それで2001年から着メロ配信の事業を始めたんです。当時の携帯電話はいろいろカスタマイズできて、例えばクルマが好きな人向けに、電源を入れるときに鳴らす音を自動車のイグニッションキーを回したときの音にするとか。

青野 なるほど、それはおもしろい。

伊藤 もともと音を取り扱っているので、データが膨大にあるんです。そのライブラリの元は映画産業です。こうした音を提供する提携先の会社は、ほとんどハリウッドにあります。

青野 ハリウッド映画で使う音を、着メロにできるということですか。

伊藤 そうです。ニーズはあるけれど極めてニッチな市場に、着メロのマーケットが開けたわけです。そこで、やったことのない着メロ事業とその配信用サーバーの構築を自前で始めました。経験がなくても、自分たちだけでちょっと頑張ってやってみよう、と。 (つづく)

Profile

伊藤 博之(いとう ひろゆき) 1965年、北海道標茶町生まれ。北海学園大学経済学部卒業。北海道大学職員を経て、95年に札幌市で効果音やBGM、携帯電話の着信メロディなど、音に特化した事業を展開するクリプトン・フューチャー・メディアを設立。2007年、音声合成ソフト「初音ミク」を発売し、大ヒットする。北海道情報大学客員教授。京都情報大学院大学教授。13年、藍綬褒章受章。

青野 慶久(あおの よしひさ) 1971年、愛媛県今治市生まれ。大阪大学工学部情報システム工学科を卒業した後、松下電工に入社。97年、愛媛県松山市でサイボウズを設立、取締役副社長に就任。マーケティング担当としてグループウェア市場を切り開く。その後、「サイボウズ デヂエ」「サイボウズ Garoon」など、新商品のプロダクトマネージャーとしてビジネスを立ち上げ、事業企画室担当、海外事業担当を務める。2005年4月に代表取締役社長に就任。15年1月からはグローバル開発本部長を兼務。著書に『ちょいデキ!』(文春新書)がある。